“关于那年今日的说说”作为一种情感表达方式,在社交媒体上引发广泛共鸣。然而,内容同质化、用户隐私泄露等问题也随之而来。如何在商业变现与文化传承间找到平衡点,成为平台、用户及监管部门共同面临的挑战。平台内容治理与用户数据安全亟待加强。

情感共鸣与商业变现:“关于那年今日的说说”的走红之路

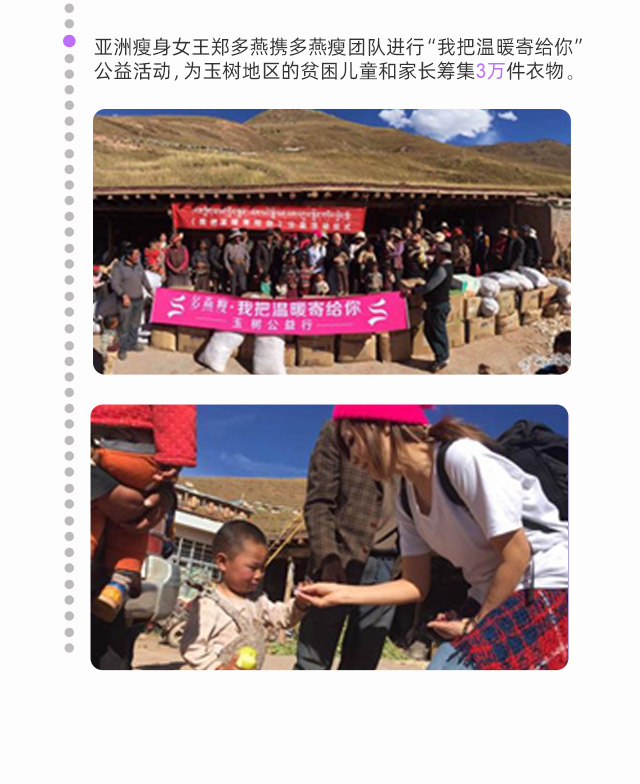

“关于那年今日的说说”现象的兴起,很大程度上源于人们对于过往时光的怀念和情感寄托。社交媒体平台为此类内容的传播提供了沃土,用户通过分享个人经历和感悟,寻求情感上的共鸣和慰藉。然而,随着“关于那年今日的说说”的日益普及,其商业价值也逐渐显现。不少平台和商家开始利用这一热点进行营销活动,将用户的情感转化为商业利益。例如,一些商家会推出与“怀旧”、“青春”等主题相关的产品或服务,并借助“关于那年今日的说说”的传播效应进行推广。这种商业化运作在一定程度上满足了用户的消费需求,但也引发了关于情感消费和文化变味的担忧。

内容同质化与信息茧房: “关于那年今日的说说”的潜在风险

尽管“关于那年今日的说说”能够引发用户的情感共鸣,但其内容同质化的问题也日益突出。许多用户分享的经历和感悟大同小异,缺乏个性和创新,容易让用户产生审美疲劳。此外,社交媒体平台的算法推荐机制可能会加剧信息茧房效应,使用户只接触到与自己观点相似的内容,从而限制了视野和思考。这对于“关于那年今日的说说”而言,意味着用户可能会沉浸在单一的情感氛围中,缺乏对不同观点和经历的了解和包容。因此,如何在“关于那年今日的说说”中保持内容的多元化和创新性,避免信息茧房效应,是值得关注的问题。据行业专家发言,平台算法应当进行优化,避免过度推荐同质内容。

用户隐私与数据安全: “关于那年今日的说说”背后的隐忧

用户在分享“关于那年今日的说说”时,往往会涉及到个人隐私信息,例如姓名、年龄、地点、经历等。这些信息如果被不法分子获取,可能会被用于诈骗、骚扰等非法活动。此外,社交媒体平台对用户数据的收集和使用也存在一定的风险。一些平台可能会未经用户同意,将用户数据用于商业用途,侵犯用户的隐私权。据官方统计,近年来,个人信息泄露事件频发,给用户带来了严重的损失。因此,用户在分享“关于那年今日的说说”时,应提高自我保护意识,谨慎发布个人信息,并关注平台的隐私政策。平台也应加强数据安全管理,采取有效措施保护用户隐私。同时,法律法规也应不断完善,为用户提供更完善的隐私保护。

文化传承与价值引导:“关于那年今日的说说”的社会责任

- “关于那年今日的说说”不仅仅是一种情感表达方式,也是一种文化传承的载体。

- 通过分享过往的经历和故事,用户可以传递历史记忆、文化传统和社会价值观。

- 社交媒体平台作为“关于那年今日的说说”的传播平台,承担着重要的社会责任。

- 平台应加强对内容的审核和管理,引导用户创作积极健康的内容。

- 同时也应鼓励用户分享有价值、有意义的故事,为社会传递正能量。

- 关于那年今日的说说也可以成为促进社会和谐和文化交流的桥梁。

平台监管与内容治理: “关于那年今日的说说”的健康发展之路

为了确保“关于那年今日的说说”的健康发展,平台监管和内容治理至关重要。平台应建立完善的内容审核机制,及时清理违规内容,维护良好的网络环境。同时,平台还应加强对用户的引导,鼓励用户创作高质量、有价值的内容。此外,政府部门也应加强对社交媒体平台的监管,规范平台的运营行为,保障用户的合法权益。据某研究机构指出,只有通过平台、用户、政府等多方共同努力,才能推动“关于那年今日的说说”朝着健康、积极的方向发展。“关于那年今日的说说”的未来,取决于我们如何平衡情感表达、商业利益、用户隐私和社会责任。

转载请注明来自民生农产网 - 乡村振兴与优质农产速递,本文标题:《“关于那年今日的说说”引争议:文化传承与记忆商业化的博弈》

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1